Leo por ahí que Rayuela ha envejecido

De aquí nace Rayuela: viaje definitivo a Francia, la vida bohemia dedicada a la escritura, el extrañamiento de Buenos Aires, el amor contrariado, el mundo cultural europeo, la vida doméstica, viajes de trabajo y vacaciones, luego la vida burguesa, escribiendo siempre...

MIRADAS

Bolívar Lucio

10 min read

I

Leo por ahí que Rayuela ha envejecido. Mi inmediata reacción fue: “Es cierto”. Pensé lo que un colega de mi lejana maestría me dice algunas veces que me ve: “¿No ve?, Cortázar es lectura de adolescentes”. En los últimos veinte años, no he visto –y es parte del problema–, a ningún adolescente leyendo Rayuela. Igual respondo: “Ya hemos tenido esta conversación. Lea ‘Las puertas del cielo”, que me parece un cuento que ingeniosamente atrapa un trasfondo de la sociedad bonaerense de finales de los años cuarenta, contado desde la perspectiva de un tipo profesional, clasemediero, consumidor y conocedor de cultura que es amigo de un tipo más proletario cuya esposa muere. Al narrador, el lado de acá le parece vulgar, desagradable (habla de monstruos), pero lo concurre, le ha dado una razón y perspectiva, lo entiende de una manera que le permite explicarse a sí mismo; solo que, al final, le gustaría ser más que inteligente y soltero, tener una mujer así: compañera, alegre, voluptuosa, que se pone un perfume dulzón y barato para ir a las milongas y ser feliz.

Una de las cosas del artículo que declaraba la caducidad de Rayuela es que la gente se identificaba y apropiaba de la novela de una manera particular. Ya se ha dicho tantas veces: leer ese libro era una cuestión de clase, digamos, de identidad social y estética. Muchas más veces se ha dicho que Horacio (intelectual, bohemio latinoamericano viviendo en París) y Lucía (golondrina volando sobre los ríos metafísicos de quien es inevitable enamorarse, por las razones equivocadas) encantan (en el sentido de atraer por una especie de magia) cuando uno es joven. Muchísimas más veces se ha dicho que todos tuvimos una Maga (la mía se llamaba Fabiola), pero es verdad que para cualquier mujer de este tiempo nada es menos sugestivo como ese personaje para moldear los días. Mi esposa que es viajera, madre y feminista (quizá en ese orden) no se puede parecer menos a la Maga y luego de que yo (por bien hacer, como se dice) le sugiriera leer Lolita o lo Bello y lo triste y ella y que, por su cuenta, leyera Un Amor de Buzzati me dijo que le incomodan esos personajes, indignos acólitos del estupro y que por qué los personajes femeninos de novelas clásicas no pueden ser mujeres en sus cuarentas que sepan mucho más que Sakami Keiko o Dolores Haze. Yo que veo su punto y que sé elegir mis batallas, le doy la razón y, ya solo para mí, pienso que Lolita es, en realidad, la mejor road novel gringa que se ha escrito –en inglés sonoro y rítmico por un ruso–, aparte que pocos arranques me parecen tan poéticos aquel del personaje que, desde su asiento de tren, ve reflejada a la joven en la ventana mientras atraviesan un paisaje nevado.

II

El comentario de Enrique Vila-Matas sobre Los detectives salvajes menciona un “carpetazo histórico a Rayuela”; pero el mismo Bolaño, entrevistado, es cauto y no le desagrada la comparación. ¿Con qué vara se mide la permanencia ¿Cuántos lectores fieles tendrán Doña Bárbara o Huasipungo? ¿Lectoras la misma Lolita? Tampoco podría decir qué significa permanecer. ¿Popularidad? Shakira, Taylor Swift o Dua Lipa (demonias tutelares de mi hija) tienen muchos más oyentes que Los Beatles o Led Zeppelin, pero no podría asegurar que permanezcan y que en cincuenta años “Hips Don’t Lie” haya marcado el tiempo y la cultura. Así que, cuando parece que un juicio se ha hecho desde una posición parcial o ligera, tiendo a apoyar a quien le ha dedicado tiempo y cuidado a un trabajo y menos a los que tipean prompts en ChatGPT.

Cortázar escribe Rayuela (1963) después de tres libros de cuentos Bestiario (1951), Final de Juego (1956), Las Armas Secretas (1959); después de Historias de cronopios y de famas y de la novela Los Premios (1960). Habría empezado en 1958 y le toma cuatro años de trabajo, intermitente al principio y frenético cuando estaba por terminar. Se había mudado a Francia, en 1951, gracias a una beca; antes, en otro de esos cruces trasatlánticos se conoce con Edith Aron, la mujer que inspiró el personaje de la Maga. Me parece haber leído que, a bordo, tocaron al piano unos tangos y que se encontraron –como en la novela Horacio y Lucía– por coincidencia en París. Se frecuentaron en 1952, pero la relación termina y, al año siguiente, Cortázar se casa con Aurora Bernárdez. Esa primera mitad de la década de los cincuenta tienen estrecheces económicas; reales, pero sobre sobre las que también romantiza ya que viven en Roma y viajan por Italia mientras traducen a Poe. Ya freelanceaba para la UNESCO y en 1956, él y Aurora, rinden un examen por el que asignaban plazas de traductor, ganan el primer y segundo lugar y aseguraron trabajo y estabilidad.

De aquí nace Rayuela: viaje definitivo a Francia, la vida bohemia dedicada a la escritura, el extrañamiento de Buenos Aires, el amor contrariado, el mundo cultural europeo, la vida doméstica en el 7mo arrondissement, viajes de trabajo y vacaciones, luego la vida burguesa, escribiendo siempre. Cortázar llevó una existencia ascética (de esteta, dice él) en su juventud. Entre los años 32 y 46, cuando dio clases de literatura en Bolívar y Chivilcoy (pueblos de provincia) y luego Mendoza los días eran leer con voracidad todo. Vuelve a la Buenos Aires de Perón donde llevó una vida más mundana, cosmopolita y adulta. Antes de migrar, escribe dos novelas (que aparecieron póstumamente) y publica Bestiario. Textos como “Casa tomada”, “Continuidad de los parques”, “Torito”, “La noche bocarriba”, “El perseguidor” y los cronopios muestran el conocimiento técnico alcanzado, de modo que todo lo experimental de Rayuela no es advenedizo, efímero o superficial. La estructura que propone tiene sentido y propósito; formula una alternativa a la literatura que él había aprendido, dobla las reglas porque las conoce y entiende, porque las domina. Podía haber sido un técnico virtuoso y robótico, pero escribe Rayuela para distanciarse de las estrictas secuencias y de la lógica, en favor del azar o el accidente o es eso lo que quiere ofrecer al lector. En realidad, cuidó con celo la estructura accidental de su novela; al punto que, aunque el libro se puede leer como-nos-dé-la-gana, basta leer las cartas que le mandaba a su editor Francisco Porrúa en las que indicaba, la numeración de los capítulos en cada página, la puntual secuencia del “tablero de dirección” y cómo debía funcionar así y no de otra forma.

Cortázar creía que la libertad así ofrecida, rompía las barreras de la estética convencional y que esa ruptura reivindicaba al lector que, jugando el juego de Rayuela, cuestionaba el orden establecido. Oliveira intenta ser ese hombre y fracasa, se estrella rotundamente y, más que la anti-estética que se pretendía un instrumento liberador, es ese empeño frustrado lo que conmueve, es ese drama repetido en muchas otras vidas el que tiende puentes entre la realidad íntima y la circundante, el vínculo que ofrece consuelo en el desgastante y solitario trabajo de encontrarle sentido a la existencia, cuando llega a ser obvio que la lógica, la razón, la autoridad, las convenciones no sirven para nada.

III

Los primeros fragmentos se remontan al principio de París cuando, en palabras Cortázar, “me parecía mucho a Horacio”. En septiembre de 1961, había terminado de escribir y se llevó unas pruebas galeradas a Argentina donde pasó el verano austral, entre enero y marzo de 1962. En el viaje de regreso a Francia, continúa su revisión a bordo del buque Río Bermejo y en mayo comparte el manuscrito a Aurora Bernárdez (la primera lectora). Lo primero que produjo fue el capítulo 41. Es una tarde húmeda y calurosa en Buenos Aires. Horacio Oliveira está en su pieza enderezando clavos, tratando de convencerse de que soporta una temperatura glacial, que el frío entumece sus miembros y que los machucones que se ha provocado por martillarse el dedo (en lugar de darle al clavo torcido) son el principio de una gangrena por congelamiento. Es el capítulo en el que Oliveria y Traveler tienden un tablón entre las ventanas de sus apartamentos para que Talita (pareja de este) cruce llevando yerba para el mate y nuevos clavos. En este punto, ella ha devenido manzana de la discordia porque Oliveira la cofunde con la Maga, que quién sabe dónde está. Sin embargo, el primer capítulo se ambienta en París, Horacio y Lucía se han separado y él, que nunca hizo algo para permanecer con ella, la busca erráticamente y, poco a poco, desciende a algo que se puede llamar locura.

Rayuela es también la historia de dos ciudades. La primera vivencial, se describen calles, puentes, caminatas bajo la lluvia, departamentos donde demasiada gente habla y fuma, veredas de parques sobre las que artistas callejeros hacen dibujos que existen en sus cajas de tizas. La segunda simbólica, apenas descrita, el puerto, pocos nombres de calles, barrios donde se encuentran un circo y también un manicomio. En París referencias culturales, innumerables, recargadísimas, incontrastables, también, prescindibles. En Buenos Aires, la cultura es un parapeto sin detalles, les sirve para distinguirse de lo llano y repetitivo, para sentirse superlativos, pero Traveler canta tangos acompañándose con la guitarra.

Last but not least, Rayuela cuenta una historia de amor, a momentos afectado, cursi, improbable, apasionado e imposible. Quizá. No obstante, es cierto también que pocos amores encuentran su centro de gravedad y cuando ocurre es en la cotidianidad previsible e identificable, o sea, por fuera del amor apasionado. En el capítulo cinco se lee que para Oliveira amanecer con la Maga era “despertar y conocer su verdadero nombre”, mientras ella “crecía debajo de él y lo arrebataba, se daba […] como una bestia frenética, las manos torcidas hacia adentro, mítica y atroz como una estatua rodando por una montaña”. Era “un amor que podía prescindir de su objeto, que en la nada encontraba su alimento” (capítulo 48); es una premisa novelesca que se estira hasta lo improbable. El agobiante capítulo 28, la muerte del bebé Rocamadour, por ejemplo, que Oliveira advierte primero para decir nada después, sino que sigue hablando. Desde la realidad convencional se podría decir que nadie es tan imbécil, no se pude ser tan insensible y menos en ese lenguaje tan afectado de una intelectualidad sin asidero en ese momento. El manejo de la tensión narrativa es impecable, pero el capítulo se alarga en ese diálogo nada empático. Hace falta paciencia para leerlo, pero el desenlace es desgarrador, la imagen del pobre Rocamadour muerto y enfriándose en su cunita, como dramáticos son los gritos histéricos de la Maga y teatrales las cosas que se dice el insensible de Oliveira mientras baja las gradas para salir a la calle y largarse bajo la lluvia.

IV

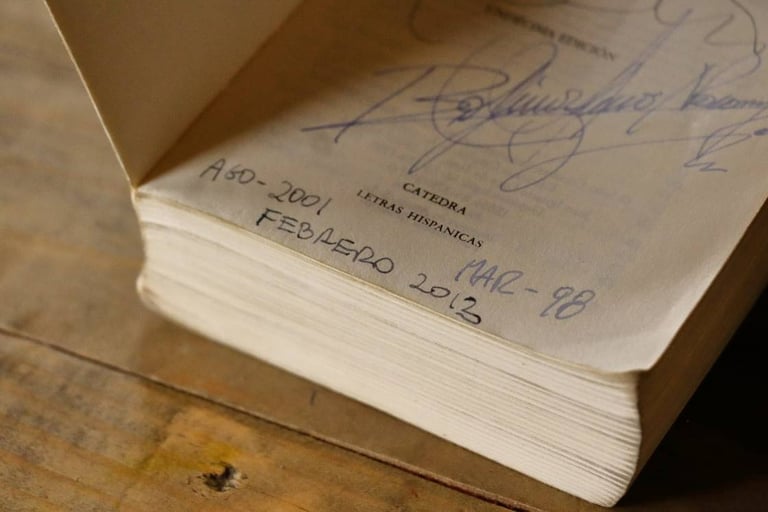

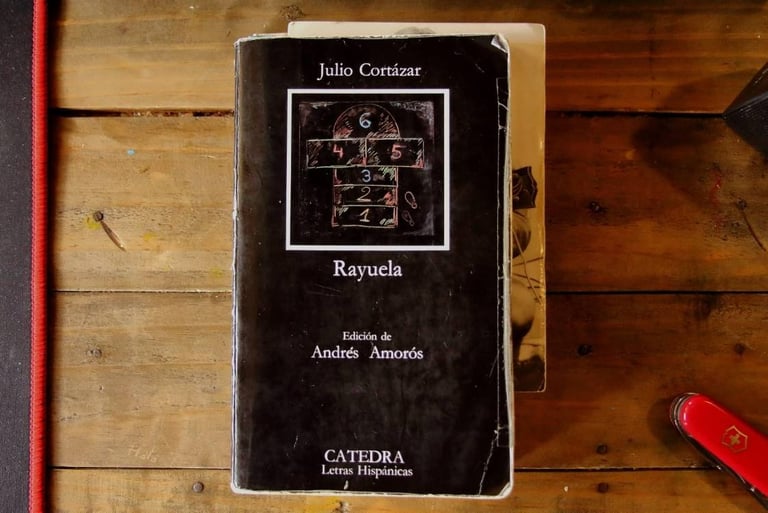

Reparos aparte de cierto lenguaje y ciertas formas de los personajes… la estructura, algunas imágenes, el alcance y el espectro de Rayuela son componentes de cualquier gran novela. Además, es un libro, el propio libro que se llevó a todas partes, que tiene el canto longitudinal sucio de la manipulación que resulta del modo en que se propone leerlo. Subrayados y notas al margen, algunas bastante cursis. Yo incluso puedo comprobar cómo ha cambiado mi letra veintisiete años después de la primera lectura. Hablando de cursilerías, hasta hace no mucho todavía guardaba un trébol que me regaló la Maga, protegido por un pedacito de papel de empaque. Siguen ahí un post-it con una dirección en Bruselas, el anuncio del concierto en las ruinas de una abadía, una postal del Lennon del Álbum Blanco tocando guitarra acústica, un marcador de páginas con la foto de Alfredo Gangotena impreso por una librería que ya no existe. Mi libro costó 63 700 sucres.

Ese libro le cambió la vida a Cortázar, pasó del esteta lampiño al barbudo desbraguetado. Se hizo famoso. El viaje de 1953 por Italia traduciendo a Poe lo hizo con plata prestada, pero luego él mismo fue generoso. Según sus cartas, alguna vez, le envió dinero a Edith Aron, la Maga de la vida real. Le hizo su agente literaria a su ex pareja Ugné Karvelis con derecho al 5% de las regalías. Apoyó económicamente a su madre y hermana hasta el final. Tomaba vacaciones en el Caribe, Zihuatanejo y compró una casa de campo en Saignon. Se volcó a la política, en su más alto nivel de burguesía devino militante antiimperialista. Cuando la revolución empezaba a desanimarle y estaba listo para el resto de su vida, se casó, enamorado, feliz, convencional, con Carol Dunlop cuando él tenía 64 años y ella 32. Cuatro años después enviudó y el murió en el invierno de 1984 sin cumplir 70 años. Convertido en hombre de acción, tuvo menos tiempo para la vida contemplativa que había generado sus libros anteriores; no obstante, publicó dos novelas, otros cuatro libros de cuentos, Un tal Lucas, dos libros collage y un libro de viajes. Salvo excepciones, estos textos no cautivan en la misma medida que los primeros, pero no sé si eso indique que han perdido actualidad, tampoco se ha denunciado abiertamente eso. Pienso que Un mundo para Julius, El obsceno pájaro de la noche, Tres tristes tigres no se leen por su novedad o decadencia ¿Entonces? Quizá lo que cambia es la manera en que leemos ciertos libros, nada ocurre dos veces, menos como la primera vez. Entonces, más que Rayuela, los que envejecieron han sido sus lectores.

Y paf, se acabó.

Bolívar Lucio, sociólogo y politólogo, editor, traductor, productor de contenidos y escritor freelance. En Londres, fue seleccionado como tallerista del proyecto Invisible Presence que reunió escritores latinos residentes en Reino Unido y que participaron en sesiones de interculturalidad, creación, traducción, narrativa y poesía. Ganador del premio nacional de cuento, del Ministerio de Cultura de Ecuador, por su libro Salir de la Isla

Inktelecta

Es un proyecto asociado con

Editorial El Conejo

www.editorialelconejo.com

Suscríbete a nuestra newsletter

© Inktelecta, 2025

Web: Santiago Larrea