El maestro y Margarita

Bulgakov nos muestra la Moscú de los años 30, esa ciudad y la atmósfera aterrorizada por el totalitarismo estalinista. Además, que ese terror se debía llevar en secreto, de labios para afuera, lo que debía decirse es que todo estaba bien, que el régimen no solo hacía las cosas bien, si no que era perfecto.

MIRADAS

Bolívar Lucio

12 min read

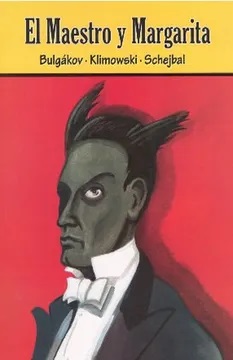

El Maestro y Margarita

El peor libro

El peor libro es aquel que cuesta mucho trabajo escribir, que nadie llega a leer mientras malvive su autor y que consigue trascender su propio tiempo cuando la persona que lo escribió ya no está ahí para verlo. Suelen ser novelas que les cuesta la vida a las personas que las escriben; que, debido a ellas devienen desgraciadas, se empobrecen, enferman, las olvidan, no obtienen satisfacciones concretas. Por último –y a pesar de todo esto– son libros inevitables que no se pueden dejar de escribir.

La literatura ha dejado varios ejemplos. Herman Melville era un autor leído y reconocido, llevaba una vida apacible y sin escasez hasta que volcó todo su empeño y ser en un libro de 800 páginas sobre una ballena blanca y gigante que nadie entendió. Luego de publicarse y de fracasar, lo único para lo que sirvió Moby Dick fue para que los editores de Melville le perdieran confianza y sus lectores lo olvidaran; sus siguientes libros se vendieron mal y el tuvo la vida anodina de un funcionario de oficina hasta que murió y el diario de la ciudad que publicó su obituario escribió mal su nombre. Moby Dick reapareció en los años veinte y se volvió una piedra angular de la literatura mundial, cuando Melville llevaba treinta años muerto.

A Confederacy of Dunces, que en español lleva el buen título de La conjura de los necios, fue el libro que la madre del autor, John Kennedy Toole, encontró en la forma de una desgastada y desprolija copia de carbón. Toole pasaba de tipo ordinario, quizá con su madre había una menos que saludable interdependencia emocional, pero en La conjura puso toda la inteligencia que sí tenía y su proliferante capacidad de observación para mostrar una realidad burlesca y absurda con lo que confirmaba que de los laberintos interiores no es posible escapar, aunque la locura que se controla puede ser un buen escondite. Los editores le decían que la novela era buena, pero no lo suficientemente buena, que debía cambiar cosas que no terminaban de redondear, que si no hacía cambios no considerarían publicar y Toole, amable y estimado profesor de colegio católico de señoritas, no solo que no cambió una letra, si no que se deprimió mucho, desarrolló paranoias terribles de las que salió conectando una manguera de jardín al escape de su auto en el que se encerró a dormir para siempre. La madre, se llamaba Thelma, es historia aparte. Le pudo cuadricular la vida a su hijo hasta el hastío, pero una década después de la muerte de John insistió tanto con un editor de Nueva Orleáns que éste, hastiado, accedió asumiendo que, al leerla, comprobaría su sospecha de que era un manuscrito pésimo. Era excelente.

El caso que emblemático y no, al mismo tiempo, es Franz Kafka. A él, a menos que sus propios fósforos se hubieran adelantado, no le interesaba publicar. O mejor dicho le interesaba más escribir que publicar. Quizá no quería arriesgarse a una situación como la de Toole –y soportar la afrenta del rechazo– o como la de Melville –y sentir el insulto de la apatía–, su inteligencia era compleja y oscura y en el envés estaban un ego y una inseguridad idéntica a un poeta desamparados en tamaño. Solo que, como la locura, las excentricidades pueden ser buenos escondites. Cierto que no publicar dejaba en paz el proceso absorbente de su escritura, pero cuando enfermó y vio el fin cerca, entregó los manuscritos al amigo de quien sabía los leería y decidiría no destruirlos.

Cualquiera de las novias con las que se comprometía para romper, habrían usado el papel para prender la estufa y apagar los recuerdos encontrados. Max Brod hizo lo que hacen los amigos esenciales: traicionó ese pedido en el lecho de muerte y publicó todo, lo completo y lo incompleto, incluso los diarios. En el caso de Kafka, ese libro maldito pueden ser El Proceso o El Castillo que no retratan un personaje, del hombre que se apellida K no sabemos cómo es su cara, sabemos que no es un poeta, ni un artista, es el tipo cualquiera, irrelevante al que la sociedad absurda e irreal encierra, ahorca y mata.

Mijail Bulgakov

El desafortunado Mijail Bulgakov tenía algo de sus tres desafortunados colegas. Sabía, como Melville, que podía escribir la novela que jamás otro escritor produciría en ese tiempo de realismo social y que por ello su trabajo no se parecería al de nadie. Como Toole, sabía que la mejor manera de retratar una sociedad atroz es burlándose de ella, ridiculizando sus valores y sus vicios. Y también, como Kafka, sabía que la culpa, gratuita, autoimpuesta o aplastante nunca le permitiría llevar el manuscrito más allá de las cuatro paredes de su habitación. Bulgakov sí sabía que su libro era prohibido y que cualquier intento le costaría el exilio y la muerte en Siberia. Lo que él esperaba es que Stalin muriera primero, pero el autor de obras de teatro y El Maestro y Margarita murió de una afección renal congénita en 1941, con cuarenta y ocho años y catorce años antes de Stalin.

Escribir la novela le tomó una década, desde 1928. Como en el libro, en 1930 intenta destruir el manuscrito quemándolo, solo para arrepentirse y aplicarse a reescribir varias partes. Durante la década de los treinta, se vincula al mundo del teatro, escribe obras, puede presentar algunas y le prohíben incluso ensayar otras. Bulgakov tuvo mala suerte y quizá su error mayor no fue salir de Rusia a tiempo. Había sido un autor en ascenso, reconocido, pero luego de la Revolución de 1917 y el ascenso de los soviéticos, el régimen empezó a acorralarlo. En una de las ocasiones en la que su obra fue prohibida, solicitó a algún comité el permiso de abandonar la Unión Soviética para reunirse con su familia, exiliada en Francia desde el triunfo bolchevique. Este pedido no solo que se le negó, sino que Stalin en persona lo telefoneó y le preguntó si era cierto que quería marcharse; como Bulgakov se negara lo que siguió fue la distante protección de Stalin que evitó que lo mataran o deportaran, pero trajo la consecuencia de ser un autor silenciado, de verse condenado a escribir y no mostrar su obra jamás.

Elena Bulgakova, tercera esposa de Bulgakov, fue clave para la existencia de la novela. No solo que fue la musa del autor y el personaje de Margarita se basa en ella, si no que apoyó incondicionalmente al censurado Bulgakov. Luego de la muerte de Mijail Bulgakov, ella se encargó de ordenar papeles, revisar notas e incluso completar texto. Si el texto existe, se lo debemos a ella. Como el Maestro en la novela, Bulgakov destruye un manuscrito en 1930. Retoma la escritura en 1931, al año siguiente se casa con Elena y completa otro manuscrito en 1936. Hasta una semana antes de su muerte había escrito cuatro versiones. Se producen otras versiones porque el manuscrito es censurado. La primera aparece en 1941 y no parece que haya circulado demasiado. En 1967, otra versión, también censurada, aparece de forma seriada en una revista. Ese mismo año un manuscrito es contrabandeado a Francia, pero solo en 1973 aparece una versión ‘completa’; entre comillas porque el mismo Bulgakov no produjo un manuscrito definitivo y es difícil determinar en dónde y hasta qué punto intervino Elena. En una carta que le escribe en 1938 dice:

Tengo frente a mí un manuscrito de 327 páginas (28 capítulos). Resta lo más importante: editar […] Quizá incluso reescribir algunas cosas. “¿Cuál es el futuro?”, me preguntas. No lo sé. Posiblemente, guardar el manuscrito en un cajón, junto a mis obras asesinadas y, ocasionalmente, [el manuscrito] estará en tus pensamientos. Con todo, tú no conoces el futuro. En mi opinión, el libro está hecho y sinceramente creo que merece esconderse en la oscuridad de algún cajón.

El Maestro y Margarita

Nunca pensé encontrarme con el diablo

Tan vivo y sano como vos y yo

Tenía la risa que le dan los años

Y la confianza que le da el temor

Nunca pensé encontrarme con el sabio

Que me analiza como una ecuación

Que espera una respuesta de mis labios

Mientras estoy cantando esta canción

García/ Lebón

El Diablo es un viejo tema de la literatura. A menudo, él es un recurso, un último recurso a cambio del alto precio del alma y la condena eterna. Le pasó a Cantuña, a Fausto, a Robert Jhonson, Giuseppe Tartini; todos estos personajes acceden a habilidades y capacidades, extraordinarias, sobrehumanas y, con suerte, no siempre, acceden al perdón y la redención. Ha sido siempre, además, un buen tema porque los encuentros con el Diablo tienen un componente más humano; transaccional, condicionado, pero más humano. No es la inasible magnanimidad de Dios con la que nuestro margen de agencia es insignificante; con el Diablo se negocia, él da la cara, se nos aparece, habla con nosotros, lo que Dios casi nunca hace. Incluso en la Biblia él viene a hablar con Cristo para tentarlo, mostrándole cosas que podrían gustarle, a diferencia de su celestial padre que en el huerto de Getsemaní se hizo de oídos sordos. A diferencia del Diablo que, por ejemplo, en La última tentación de Cristo, esa gran película de Scorsese, sin que Jesús supiera que era él (pensaba que era un ángel), lo baja de la cruz, le da una vida humana y feliz con María Magdalena y habría muerto de viejo si no fuera por el apóstol Pablo que aparece y le dice que el ángel que lo ayudó era el Maligno. Jesús decide volver a la cruz y sacrificarse por esta humanidad tan, de por sí, autodestructiva e imposible de salvar.

El Diablo, en El Maestro y Margarita, como escribió el crítico José María Guelbenzu (2017), es malicioso, no malo. Su maldad no es gratuita, cínica y universal (como la bondad de Dios), sino que a través de caminos sinuosos quiere exponer las hipocresías de la humanidad. Este Diablo no es generoso o misericordioso, tiene, también, reglas rígidas, no siempre justas, pero sí puede reconocer los sentimientos trascendentes, la generosidad humana. En la novela ese sentimiento es el amor entre, valga la redundancia, el Maestro y Margarita, un amor tan fuerte y vasto que no le basta el mundo o el tiempo humanos, merece el infinito y la eternidad.

Es claro que el libro implicó un trabajo monumental. Después de más un lustro, por fin, tuvo un plano de la estructura y los personajes, que, como novela rusa digna de su nombre, es compleja y hay muchos (de nombres y patronímicos impronunciables). Ese plano no se materializó por completo, cosa que se evidencia en tras el transcurso de 170 páginas hasta que aparece el Maestro y 200 hasta que damos con Margarita. El recuento no es exacto, pero tampoco exagerado. Bulgakov nos muestra la Moscú de los años 30, esa ciudad y la atmósfera aterrorizada por el totalitarismo estalinista. Además, que ese terror se debía llevar en secreto, de labios para afuera, lo que debía decirse es que todo estaba bien, que el régimen no solo hacía las cosas bien, si no que era perfecto. Esta era la época en que debido a Stalin murieron millones de personas, la represión, la persecución era brutal.

En las primeras páginas dos personajes, Berlioz y un poeta a quien llaman Desamparado, discuten en una abrigada tarde de mayo junto a los Estanques del Patriarca sobre un encargo que le han hecho al poeta. Debe escribir un texto que compruebe que Cristo es una fantasía y aunque él tiene dudas, Berlioz parece convencido. En ese momento aparece el Diablo. Es él quien le asegura que ha existido como vos y yo y para confirmarlo rompe, vuelve añicos las paredes del espacio y el tiempo y volamos a la Judea del primer siglo donde Pilatos y Jesús conversan. El pretor, el hegémono como se hace llamar por el apático Jesús, quiere obligar al prisionero a confesar quién es, su naturaleza divina, pero nada le interesa menos. Pilatos, a diferencia de la historia bíblica, no lava su conciencia, no está frente a un problema que no le interesa, del que se desentiende para que los judíos lo resuelvan, sino que se ve enfrentado con una inteligencia que no es de este mundo, quisiera que el prisionero al que un esbirro matón ha golpeado le implorara piedad, pero solo le pide, poco convencido, que lo deje ir, aunque también le da igual si no lo hace. Esa batalla Pilatos la tiene perdida desde el principio: Joshuá Ga-Nozri sabe que va a morir, preferiría que no ocurriera, pero está resignado. Pilatos no encuentra relevancia en las acusaciones sobre el profeta, pero encumbra las acusaciones sobre el Ga-Nozri que desconoce la autoridad del César.

La escena vuelve a Moscú donde la profecía que le hiciera Voland se cumple y el incrédulo Berlioz es decapitado. Iván Nikoláyevich se descompone, vaga por la ciudad, implora a los que encuentra que persigan a los delincuentes involucrados en la extraña muerte de Berlioz. Nadie le cree y es enviado a una institución para enfermos mentales. Ahí conoce al Maestro que se ha confinado a sí mismo porque no tiene dónde ir. Él sabe que el extraño hombre de los Estanques del Patriarca es nada más que Satanás. Cuenta el Maestro que está ahí porque ha escrito una novela de Poncio Pilatos. Ganó la lotería y se retiró a escribir. En una pausa sale a caminar y se encuentra con una mujer que tenía una soledad infinita en sus ojos (179) y llevaba unas flores amarillas horribles. Fue suficiente: “[el] amor surgió entre nosotros, como surge un asesino en la noche y nos alcanzó a los dos”.

Estamos en casi media novela. El Maestro acaba de aparecer y Margarita es todavía una evocación, pero ya tenemos el tono de este sentimiento, pues mientras el Maestro evoca la anécdota de las flores, le cuenta a Iván el Desamparado que: “[ella] decía que no había sido así, que nos amábamos desde hacía tiempo, sin conocernos, sin habernos visto […]”. Poco después de conocerse, empiezan a vivir juntos en secreto porque ambos están casados. El Maestro escribe una novela sobre Poncio Pilatos (el relato espejo de la novela), pero su manuscrito es rechazado por los editores y decide destruirlo antes de recluirse en un hospital psiquiátrico. Margarita lee fragmentos del manuscrito destruido y más tarde se encuentra con uno de los acólitos del Diablo que le ofrece ayuda para encontrar al Maestro. Esa noche, según las instrucciones, Margarita se desnuda y se unta una crema mágica que la convierte en bruja. Nunca más aparece vestida la protagonista.

Ella vuela sobre Moscú, luego asiste al Baile de Satán, una suerte de purgatorio donde es testigo de lo que le ocurre diversos personajes que pagan culpas. Una mujer en particular vive un castigo sisifesco: ha ahogado con un pañuelo al niño que engendró como consecuencia de una violación, cada noche se deshace del pañuelo, se va a dormir y cada mañana éste aparece de nuevo junto a ella. Margarita ha cumplido con ser esa especie de reina de la fiesta de Voland y él le concede un deseo. Al principio de la segunda parte se nos ofrece la muestra del verdadero amor eterno y Margarita no pide reunirse con el Maestro, si no el perdón para que la mujer no tenga que amanecer junto al pañuelo de destruye cada noche.

Este acto de piedad le significa un segundo deseo. Esta vez sí pide reunirse con el Maestro. Empiezan a vivir días simples en el departamento del Maestro cuyo manuscrito ha sido restituido. Sin embargo, sus días humanos no les bastarán para realizar su amor y beben del vino envenenado de Pilatos. Dejan sus cuerpos mortales y vuelan con Voland y su séquito sobre Moscú y lejos de mundo de los humanos.

La historia es más larga y compleja. Todo lo que hacen Voland y sus acólitos es una alegoría pesadillesca de la Moscú de Stalin, como lo son el juicio y la pasión de Jesús. Los oficiales soviéticos hacen lo posible por convencerse que han vuelto a la realidad, entre ello, asesinar, por si acaso, cientos de gatos. Nada es igual, sin embargo, el Diablo ha expuesto la realidad y dejado una lección. El Maestro y Margarita van a una casa donde estarán juntos y no los molestará nadie.

Bolívar Lucio, sociólogo y politólogo, editor, traductor, productor de contenidos y escritor freelance. En Londres, fue seleccionado como tallerista del proyecto Invisible Presence que reunió escritores latinos residentes en Reino Unido y que participaron en sesiones de interculturalidad, creación, traducción, narrativa y poesía. Ganador del premio nacional de cuento, del Ministerio de Cultura de Ecuador, por su libro Salir de la Isla.

Inktelecta

Es un proyecto asociado con

Editorial El Conejo

www.editorialelconejo.com

Suscríbete a nuestra newsletter

© Inktelecta, 2025

Web: Santiago Larrea